七五三の写真撮影。

お子様の晴れ姿はもちろんですが、親御さんの服装も写真に残る大切な要素です。

せっかくの記念写真、後悔しないように、事前にしっかりと準備しておきたいものです。

そこで、今回は七五三の親御さんの服装選びについて、具体的なコーディネート例を交えながらご紹介します。

七五三の写真撮影親の服装の選び方

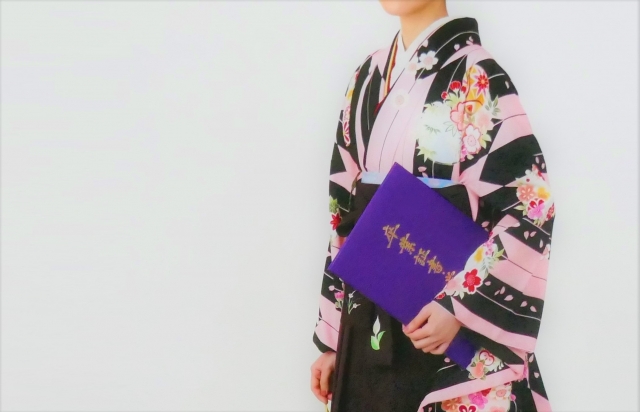

母親の服装着物で華やかに

七五三の記念写真では、母親が着物を着ることで、華やかで格調高い雰囲気を演出できます。

上品な色柄の訪問着や付下げなどがおすすめです。

帯も着物に合わせた色柄を選び、全体のバランスを考えましょう。

ヘアスタイルは着物に合わせたアップスタイルが一般的です。

しかし、華やかさをプラスするために、髪飾りなどを加えるのも良いでしょう。

また、着物の着崩れを防ぐため、帯締めや帯揚げなどの小物にも気を配り、落ち着いた色合いの訪問着に華やかな帯を合わせ、髪飾りには季節感のあるものを選ぶと、より上品で美しい印象になります。

さらに、帯揚げや帯締めなどの小物使いで個性を演出するのもおすすめです。

母親の服装洋服で上品に

着物に抵抗がある、または着慣れないという場合は、洋服を選ぶのも良いでしょう。

上品なワンピースやスーツなどがおすすめです。

素材はシルクやウールなど、高級感のあるものを選び、デザインはシンプルで落ち着いたものを選ぶと写真映えします。

アクセサリーは全体のバランスを考え、華美すぎないものを選びましょう。

例えば、膝丈のワンピースに上品なパールネックレスとイヤリングを合わせれば、洗練された印象になります。

また、落ち着いた色のワンピースに華やかなストールを羽織るのも素敵です。

さらに、小物使いで個性を演出することで、より洗練された印象を与えることができます。

父親の服装着物で凛々しく

父親が着物を着る場合は、羽織袴がおすすめです。

凛々しく格式高い雰囲気を演出できます。

着物の色は黒や紺などの落ち着いた色を選び、柄は控えめなものを選ぶとより上品な印象になります。

帯は着物に合わせた色柄を選び、全体のバランスを考えましょう。

また、羽織紐や懐剣などの小物にも気を配り、全体のコーディネートを完成させましょう。

例えば、黒の羽織袴に落ち着いた色の帯を合わせ、羽織紐にはさりげなく高級感のあるものを選べば風格のある着こなしになります。

さらに、扇子などの小物を加えることで、より洗練された印象になります。

父親の服装スーツでフォーマルに

父親がスーツを着る場合は、ダークスーツがおすすめです。

ネクタイの色柄は着物や母親の洋服の色と合わせると、よりまとまりのある写真になります。

ワイシャツは白を選び、靴は革靴を履くなど、フォーマルな装いを心がけましょう。

アクセサリーは控えめにし、時計やネクタイピンなどをさりげなく身につける程度に留めましょう。

例えば、ダークスーツに白のワイシャツ、そして落ち着いた色のネクタイを合わせ、シンプルな革靴を履けば清潔感があり、フォーマルな印象になります。

また、ポケットチーフをさりげなく加えることで、より洗練された印象を与えることができます。

七五三の親の服装着物と洋服どっちがいい?

着物を選ぶメリットとデメリット

着物を着るメリットは、華やかで格式高い雰囲気を演出できることです。

一方、着慣れない場合、着崩れや着付けに時間がかかるなどのデメリットがあります。

また、着物のレンタルや購入費用も考慮する必要があります。

そのため、事前にしっかりと検討することが大切です。

洋服を選ぶメリットとデメリット

洋服を選ぶメリットは、着やすく着崩れの心配がないことです。

また、着物のレンタルや購入費用と比べて費用を抑えることができます。

しかし、着物に比べると写真映えしない可能性があります。

とはいえ、洋服でも工夫次第で華やかな印象を与えることは可能です。

写真映えする服装のポイント

写真映えする服装を選ぶためには、全体のバランスを考え、色や柄をコーディネートすることが大切です。

また、素材やシルエットにも気を配り、清潔感のある服装を心がけましょう。

さらに、撮影場所の雰囲気に合わせた服装選びも重要です。

七五三の親の服装色や柄はどう選ぶ?

母親におすすめの色と柄

母親におすすめの色は上品で華やかな色です。

例えば、淡いピンクや紫、ベージュなどがおすすめです。

柄は花柄や古典柄などが良いでしょう。

ただし、派手すぎず落ち着いた色柄を選ぶことが大切です。

また、子供の着物とのバランスも考慮しましょう。

父親におすすめの色と柄

父親におすすめの色は黒や紺などの落ち着いた色です。

柄は控えめなものを選びましょう。

派手な柄は避け、シンプルで上品なものを選ぶことが大切です。

また、子供の着物や母親の服装とのバランスも考慮しましょう。

子供とのコーディネート例

子供の色柄に合わせて親の服装の色柄を合わせると、よりまとまりのある写真になります。

例えば、子供が赤色の着物や洋服を着ている場合は、親は赤色の小物などを身につけるなど、さりげなく色を合わせるのも良いでしょう。

また、全体のトーンを合わせることも大切です。

NGな色と柄

派手すぎる色や柄は避けるべきです。

また、子供の色と全く合わない色や柄も避けるべきです。

さらに、季節感に合わない色や柄も避けた方が良いでしょう。

七五三の親の服装アクセサリーはどうする?

母親におすすめのアクセサリー

母親はパールネックレスやイヤリング、ブローチなどがおすすめです。

ただし、華美すぎないものを選び、全体のバランスを考えましょう。

また、着物や洋服との相性も考慮することが大切です。

父親におすすめのアクセサリー

父親は時計やネクタイピンなどがおすすめです。

ただし、控えめにし、派手なものは避けましょう。

また、スーツや着物との相性も考慮することが重要です。

アクセサリー選びの注意点

アクセサリーを選ぶ際は、全体のバランスを考え、着物や洋服の色柄と合わせることが大切です。

また、派手すぎず上品なものを選ぶことが重要です。

さらに、撮影場所の雰囲気に合わせたアクセサリー選びも心掛けましょう。

年齢や撮影場所に合わせた服装選びのポイント

30代母親におすすめの服装

30代母親は洗練された印象を与える服装がおすすめです。

例えば、上品なワンピースやスーツ、または華やかな着物を着るのも良いでしょう。

また、トレンドを取り入れつつも、上品さを意識することが大切です。

40代母親におすすめの服装

40代母親は落ち着いた雰囲気の服装がおすすめです。

例えば、落ち着いた色合いのワンピースやスーツ、または上品な着物を着るのも良いでしょう。

また、素材の質感を重視することで、より洗練された印象になります。

神社での撮影にふさわしい服装

神社での撮影では落ち着いた色合いの服装がおすすめです。

派手すぎる服装は避け、神聖な雰囲気に配慮しましょう。

また、露出の少ない服装を選ぶことも大切です。

写真スタジオでの撮影にふさわしい服装

写真スタジオでの撮影では自由にコーディネートできます。

様々な背景や小道具に合わせて様々な服装を楽しむことができます。

そのため、事前にスタジオの雰囲気を確認しておくことがおすすめです。

まとめ

七五三の写真撮影では、親御さんの服装も大切な要素です。

この記事で紹介したポイントを参考に、お子様との素敵な記念写真を作成してください。

着物か洋服か、色や柄、アクセサリーなど、様々な要素を考慮し、年齢や撮影場所にも合わせた適切な服装を選ぶことで、より思い出深い写真になるでしょう。

また、家族全体のコーディネートバランスを考えることも忘れずに、素敵な一日を過ごしてください。